耍狮分为“文狮”和“武狮”,踩高跷也是如此。 “文高跷”我们已经报道了坪山的“尤家庄小场”,那么“吴高跷”呢?在这篇文章中,我们将三个相关的当地“非物质文化遗产”项目捆绑展示。

剑指天空

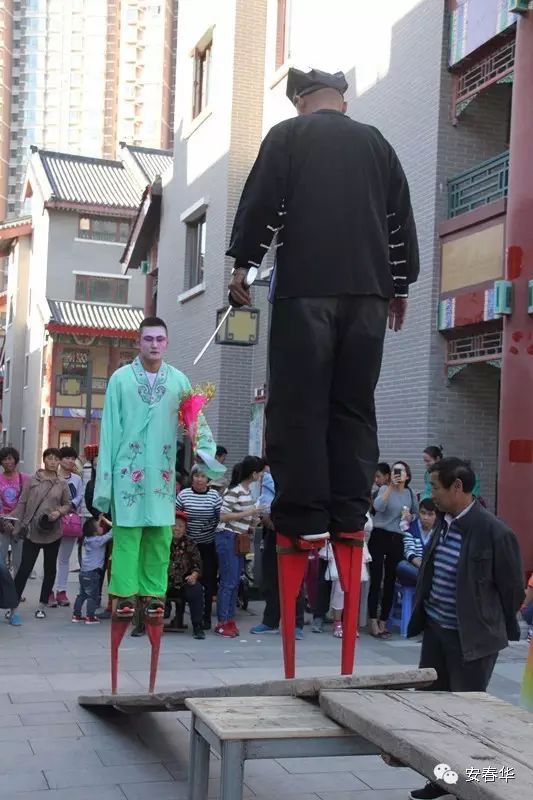

市级非物质文化遗产“坪山吴高跷”,其特点是利用高跷形成各种杠铃动作。上个月,三月十八日南殿庙会期间,北滘坡高跷队受邀参观寺庙,派出队员约20人,但基本都是村里的中小学生。如今正月已过,“欢乐”的时光也结束了。青壮年队员在外面忙碌,很难聚集。当天的高跷表演也乏善可陈。只是走着扭着,武术高跷连单杠都没翻过。事实上,如果青壮年玩家聚集在一起,他们可以做出很多非凡的动作,比如叠三结。

屏山五高跷“三段叠”(董新华 摄)

你是如何创造出这种“酷”的外观的?与县文化中心非物质文化遗产保护中心副主任王慧军、北滘坡村高跷队员焦俊良沟通后得知,原来是由一群高跷队员组成的。举着两根顶上有环的铁柱。一根铁棒穿过这两个环,架起一根单杠。这是第一部分。两侧平行立一对单杠,然后两名高跷人爬上杠上。他们之间,肩上架起一根铁棍,组成另一组单杠。这是第二节。 。一个年轻人站在这个高高的单杠上,他构成了第三节。他是怎么爬上去的?他必须敏捷并且没有多余的脂肪。首先,他在别人的搀扶下抓住高高的单杠,依靠自己超强的臂力将自己“举”起来,或者说是翻起来。然后他双脚绑着高跷,踩在了栏杆上。这时,第二节的两人再次抓住了他的手臂,扶着他慢慢站了起来。然后,你就可以做任何你想做的事,比如仰望天空咆哮,或者剑指天空。

坪山武术高跷“倒金钩”(董新华 摄)

其中,令人怀疑的是孔与乔的关系。这个造型和踩高跷有什么必然的联系吗?不踩高跷就不行吗?但除此之外。我也思考了一会儿,总结出两者的关系:第一,没有高跷,单杠在平地上就不可能形成那么高。其次,因为站在单杠上的人脚上绑着高跷,与单杠形成90度角,所以比直接站在单杠上的力量更大。第三,站在上面的年轻人的高跷由下面的人双手握住,以帮助他保持稳定。下面的人站在一双超长的高跷上。他还把年轻人的高跷举在了自己的上方。我获得了稳定性,所以我不必到处乱跳。众所周知,踩高跷后,双脚必须不断移动,因为高跷底部不过核桃大小,不可能站稳。 “三段叠”中,上下双方利用彼此的力量来达到平衡,而不需要来回移动。所以,这确实是属于高跷的技术,而不是简单的体操表演。

坪山武术高跷“猴子骑羊”(董新华 摄)

说起体操,因为平山吾的高跷绝技大多与此有关,我一度怀疑并问道:这是老一辈传下来的吗?焦俊良说是。但我总觉得体操,包括单杠,都是来自西方。结果我们发现,中国自古就有单杠打球的习俗。望神大赛中,专门从事孔子培训的民间组织被称为“岗子俱乐部”、“岗子室”。由于当时的装备是两根交叉的木棍上的单杠,所以民间称之为“五棍”。到了清代嘉庆年间,“上梆”(倒立、巨圈)、“中把”(各种膝挂、臂挂圈、转体)、“下梆”(各种横挂、登高法)已出现。已开发。这三大动作(如降法)可以说是现代单杠运动的萌芽。

坪山武术高跷“二鬼抱摔”(董新华 摄)

平山吴高跷流行于三吉乡木家庄村和南店镇北角坡村。据老人们的记忆和推算,木家庄的武术高跷始于18世纪中叶。它们是农民在闲暇时自发地在文化高跷的基础上自创的“东西”。北郊坡的粉丝来到木家庄拜师,并由此结下了友谊。两个村经常组织集体出游,所到之处都很受欢迎。目前,除了“叠三节”外,他们还可以做“倒金钩”、“猴子骑羊”、“二鬼摔跤”、“后空翻杠”、“敲脚”、“劈叉”、还有“挑鞭子”、“挑水碗”等动作。其中,前四个都是杠上的练习。

屏山武术高跷的丑陋模样(董新华 摄)

人一定会战胜“马”

在实际表演中,文化高跷和武术高跷并不是分开布置,而是交替表演。通常,闻高跷的人都是先上台,出丑、即兴、调侃。随后,全体武术高跷队员表演“敲高跷”,扩大场地。所谓高跷,就是一脚向前迈出一步,另一只脚立即跟上踩高跷,发出清脆的声音。这个动作看似并不危险,但事实上却很危险。王惠军曾看到一名队员“跺脚”时踩断了自己的高跷,当即倒地。 “没有人受伤,关键是他在没有任何征兆的情况下感到害怕和惊慌。”

敲响他们的脚扩大场地后,领马者将马拉出。这匹马是高跷马和竹马的结合体。骑马者和马夫均踩高跷,故又称“高跷马”。 “马”看上去不愿意出去。车夫拉紧缰绳,马鞭急忙掉在地上。赶马人大喝一声,跳了起来,一个大劈,拿起马鞭,就被骑手拉了起来。随后有人端出一碗水放在地上。他一边紧紧地牵着马,一边把高跷撑在地上,然后慢慢地弯下腰,捡起了地上的碗。

屏山五柱劈叉(董新华 摄)

平山坞高跷上的水碗(董新华 摄)

说起这种高跷马,灵寿县构台乡五饭桶村也有一种,它的“高跷马”还被列为省级“非物质文化遗产”。据《中国舞蹈志·河北卷》记载,吴凡同高跷马创于清咸丰六年(1856年)。当时,村里的尹老梅去平山县石桥村参加庙会。她因为有事耽搁了。当她赶到的时候,周围已经围满了人山人海,连她跳来跳去的样子都看不到了。尹老梅是村花节的演员。他平时都是在地面表演,从来不关心外面是否能看到。这次他亲身经历了。回来后,他和村里的领导商量,做了一批高跷。踩高跷的时候,不管有多少人,都可以看到。当时,尹老梅的三间房子都没有建成,所有的椽子都捐了。 “他的妻子不让他这么做,所以他不得不这么做。他把椽子从墙上扔了出去,然后把它们砍在高跷上。”尹,第五代传承人。二牛说道。

灵寿五凡和他的高跷马“惊马”(杨勇 摄)

这是一个真正热爱民间艺术的人。尹老梅这一代人在制作高跷的同时,“研制”出了一个新节目:高跷马。与一般的高跷马表演相比,它更加细致,增加了许多高难度动作,表现出马的惊动、马的阻挡、人与马的较量。首先,把马赶出院子。人多的时候“马”不愿意出去。马夫拉着马,把马赶出了院子。走上街道后,马匹随着锣鼓的敲击声稳步前行。突然,他们面前出现了一座高高的牌楼(以前都是走到牌楼前表演这个表演,现在没有牌楼了,所以我就随意表演)。从来没有走远的马受到惊吓,前蹄飞到空中,然后四处乱跑,缰绳也松了。马夫必须控制它,但一个人必须躲起来,另一个人必须抓住它,而且两人都要互相监视。车夫见准时机,突然靠近马匹,连忙从地上捡起缰绳。马不甘心被制服。它高高地抬起头,向后靠去。赶马人用牙齿咬住缰绳,向后靠去,右手举起鞭子,做出恐吓的手势。表演者既向后靠,同时向一个方向旋转,当地方言称为“踩脸盆”。因其旋转轨迹为圆形而得名。如此反复几次,“马”终于失去了力气,被英勇的赶马人制服了,赶马人乖乖地随着锣鼓的节奏开始行走。

视频:吴凡与高跷马

这个表演比普通的竹赛马有趣多了。它并不是表演什么具体的故事,只能说是表现了“一对老夫妻走亲戚”和“一对小夫妻回娘家”的场景。其中唯一的故事就是途中人与马的打斗。表演过程中,两人的配合至关重要。如果一个人没有紧紧抓住绳子,另一个人无疑会摔倒。除了令人印象深刻的动作之外,它还具有很强的表演性,会给观众带来观看表演的乐趣。

跳桌凳

五帆筒村距离木家庄村不远,灵寿和坪山的高跷风格很相似。东边正定城关附近,流行翻桌跳凳,又是一招。

正定北关武术高跷单腿跳(张刚禄 摄)

比如被列为省级非物质文化遗产的正定县三江村的高跷,通常的表演套路是这样的:两张一米高左右的方桌相距五六米左右,放一块长木板。放在两张方桌之间。宽度约为40厘米。然后,在其中一张桌子和地面之间放置一块长木板,形成约30度的斜坡,供演员上下。另一张桌子上面可以放置一个长凳,也可以叠放两个长凳(总高度一米左右)。演员们装扮成小说、民间故事或歌剧中的各种角色。最常见的有:《西游记》中的师徒四人,《水浒传》中的武松、石谦,以及《白蛇传》中的青蛇、白蛇等人物。许仙,还有普通的渔民、丑女、少男、少妇、少男、少女等,演员们先围成一圈“热身”,表演“文高跷”套路,偶尔也会桌子和凳子摆好后,他们就一一走上木坡道(有时倒着走),跨过“单板”。桥”在两张桌子之间,然后走到第一张桌子。这时,“上乘”演员忍不住趁机“玩”了几下,转圈挥手鼓掌,扭动身子,炫耀一番,然后抬起双腿,直接从桌子上跳了下来——当然,他不能倒下。如果你摔倒了,那就不再是功夫了。有的人可以跳过桌子上的一张、两张甚至三张长凳。大多数人都是慢慢地走上去,然后慢慢地跳起来,有的人可以一眨不眨地小跑起来,跳下来。

正定北关武术高跷桌上舞(张刚禄 摄)

正定北关武术高跷桌上舞(张刚禄 摄)

三角村高跷起源于清朝光绪年间。据说,慈禧太后从西安返回北京时,途经正定,在正定站换乘火车。当时的迎宾队伍中,三角村高跷队的表演赢得了太后的喜欢。从此,三江村高跷就出现在正定的民间艺术表演中。

与此同时,正定县北关村也有类似技艺。目前还不清楚它是从什么时候开始的。据现在人们的回忆,村里的老一辈经常出去演出。一直流传至今。现在的主要参与者是他们的孙子。近年来,曾有过中断的情况。前年正月,同村的女儿、儿媳张荣桥又捡起了摊子。她自费购买了高跷和服装,召集队员们练习,恢复了演出。今年三月初八、初三、十三,我两次去藁城参加庙会。北关高跷现为县级非物质文化遗产。

正定北关吴高跷上坡(张刚禄 摄)

“我从小就喜欢这个,觉得小时候看到的一切都是好的,心里有这样的情结。”张荣桥说道。现年52岁的她,不再表演。她只负责后勤、修理道具、补衣服、联络“台前”事宜。这个团队大约有30人。乐队成员以50多岁、60多岁的中老年人为主。踩高跷的有男有女,有老有少,小到五岁的小孩子都能做。 “我擅长的小工作我都会做,但危险的工作我不敢做。”张荣桥说道。她的团队的表演形式与三角村基本相同,都是以跳桌、跳板凳为主。

困难或不困难

除石家庄外,武术高跷的传播在天津,是全国最集中的地区。天津市多个县区都有团队。那里的人们爱表演《少爷打蝴蝶》、《渔夫钓鱼》、《傻子》、《妈妈逗傻孩子》等情节,动作有各种劈叉、跟头、翻身、倒立等。 ,并且跳跃的高度比这里低。此外,河北徐水、河南安阳、山西浮山县、山西新绛县等多地也存在武术高跷。网上有很多近期表演的图片,应该说,这门艺术整体上并没有失传的危险。

然而,部分行动正在丢失。简单地踩高跷并不困难。用焦俊良的话说,“会走路的人都可以学”。然而,有些特技需要长期反复练习才能掌握并安全完成。传承之链一旦断裂,就会消失。以平山县武术高跷为例。能“端起水碗”的队员年近60岁,近年来已不再参加。还有一名队员因为腿“撇过一次”而不再参加。能前后自由地表演“二鬼抱摔”动作的两个人已经去世了,所以没有人能表演这一绝技了。老一辈人还懂得“五足心”、“风筝翻身”、“上天桥”、“抱住脚后跟”、“抱月亮”、“两个人”等这些动作焦俊良都知道怎么做。 ,但是做不到。

坪山武术高跷表演“秦琼锏”手势(董新华 摄)

掌握某个动作不是一天、一个月甚至一年就能完成的。有时需要半辈子的时间。比如《秦琼狼牙棒》中,焦俊良只能拎着摇杆做手势,但双腿却无法向上移动。这就像练习唱歌和练习歌剧一样。你必须从小开始练习,以保持身体柔软。焦俊良今年53岁,是村里比较优秀的人之一。他年轻时就喜欢这个,几乎每天晚上都练习。他站在大队院子里,看了一会儿电视,练了一会儿高跷。两三个小时很快就过去了。我也不觉得太累。但现在的年轻人娱乐方式非常多,电脑、电视、手机都有,中学生的学业负担也很重。很难像当年的焦俊良那样。

另一个重要问题是,今天的人们比过去更“富有”。正如张荣桥所说:她“不敢”做非常危险的动作。一旦她受伤、致残、摔死,她这个船长就破产了,赔不起。所以她一直在想,到哪里去搞一笔基金,给所有队员上保险,这样她就安心了。我觉得她很有先见之明,这也是所有与“武术”相关的非物质文化遗产传承人应该考虑的问题。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.bjkytsjk.com/html/tiyuwenda/19791.html