编辑

古细菌

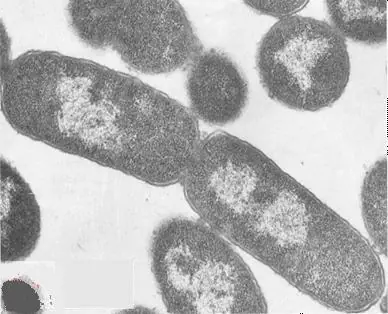

古细菌的细胞形状包括球形、杆形、螺旋形、耳垂形、盘形、不规则形状和多形形状。有的薄而平坦,有的具有精确的方角和垂直边,形成直角几何形状,有的以单个细胞存在,有的表现为丝状或聚集体。其直径一般为0.1~15μm,丝的长度为200μm。

细胞结构广播

编辑

古细菌的细胞结构与细菌不同。例如,古细菌的外细胞膜与细菌的不同。

细胞壁

大多数古细菌的细胞壁不含二氨基庚二酸、D-氨基酸和胞壁酸,并且不受溶菌酶和内酰胺抗生素如青霉素的影响。革兰氏阳性古细菌的细胞壁含有各种复杂的聚合物。例如,产甲烷菌的细胞壁含有假肽聚糖。甲烷八叠球菌和盐球菌不含假肽聚糖,但含有复杂的多糖。革兰氏阴性古细菌没有外膜,但有一个含有蛋白质或糖蛋白亚基的表面层,厚度为20至40纳米。甲醇菌属、嗜盐杆菌属和极端嗜热的硫化叶菌属、嗜热变形菌属和嗜热网状菌属的细胞壁含有糖蛋白;甲烷球菌、甲烷微菌、产甲烷菌和极端嗜热菌脱硫球菌具有蛋白质壁,且蛋白质呈酸性。

细胞膜

古细菌细胞膜中含有的脂质与细菌的细胞膜中含有的脂质有很大不同。细菌的脂质是甘油脂肪酸酯,而古细菌的脂质是非皂化甘油二酯的磷脂和糖脂衍生物。古菌细胞膜有两种类型:双层膜和单层膜。

代谢过程广播

编辑

古细菌在其代谢过程中具有许多特殊的辅酶。古细菌有5类,因此它们的代谢是多样的。古细菌分为三种类型:异养型、自养型和不完全光合作用。

古细菌[1]

大多数古细菌是严格厌氧、兼性厌氧和专性需氧的。

养殖方法播报

编辑

古细菌利用二元裂变、分裂和出芽进行无性繁殖;古细菌不进行减数分裂,因此具有相同基因的同一物种的古细菌可能具有不同的形态。古菌细胞分裂是由细胞周期控制的;当细胞的染色体复制并分离后,细胞开始分裂成两个。尽管古细菌中仅阐明了硫化叶菌的复制周期,但这种细胞周期通常与细菌和真核生物中的细胞周期相似。与真核生物一样,古细菌染色体可以使用 DNA 聚合酶在多个位点(复制起点)启动复制。然而,古细菌用来控制细胞分裂的蛋白质(例如 FtsZ,它会产生逐渐变小的“Z 环”以帮助细胞质分裂)和分隔两个子细胞的隔膜部分,与细菌二元裂变相似。

然而,与细菌和真核生物不同,没有发现古细菌通过孢子繁殖。一些盐盐细菌物种可以经历表型转换并生长成不同的形态。这些形态包括具有防止渗透压休克的厚细胞壁,使盐盐细菌能够在低盐度水中生存。这些古菌特征不是生殖结构,但它们帮助古菌在新环境中生存。

生活习惯播报

编辑

大多数古菌生活在极端环境中,如含盐量高的湖水、极热、极酸性和绝对厌氧的环境,也有一些生存在极冷的环境中。

下级分类报告

编辑

根据其生活习性和生理特征,古细菌可分为三大类:产甲烷菌、嗜热嗜酸菌和极端嗜盐菌。

2001年出版的第二版Bergey's Manual of Systematic Bacteriology中,将原核生物分为古细菌域和细菌域。

根据16SrRNA序列分析,古菌域可分为Crenarchaeota(界)、Euryarchaeota(界)、Archaeota(界)和Naarchaeota(界)。

随着微生物分子生态学技术的发展和应用,人们发现在中温环境中存在大量与泉穴菌密切相关的未知古菌,称为非嗜温泉穴菌。 )。随着技术的发展,人们发现了许多证据,并不支持中温古菌是由嗜热热古菌进化而来的假说。因此,专家建议将这些古菌(Mesospring Archaea)划分为一个新的门,成为古菌域的第三大类群——Thaumarchaeota(译为Thaumarchaeota)。

泉口菌门

大多数泉古菌极其嗜热、嗜酸并代谢硫。硫在无氧呼吸中充当电子受体,并作为无机营养物的电子源。它们大多生长在含硫的地热水或土壤中(如美国黄石国家公园的富硫温泉)。

热蛋白

球藻目

球菌科

球菌属

脱硫球菌目

脱硫球菌科

酸叶属

气焦菌属

脱硫球菌属

火球菌属

火球藻属

嗜热葡萄球菌

斯泰特里亚

硫磺球菌属

热圆盘属

热球菌属

火麻科

海宝

火热菌属

火叶属

硫化叶菌目

磺菌科

酸菌

脱硫叶属

金属球菌属

剑叶属

硫化叶菌属

硫磺球菌属

硫化球菌属

高温蛋白质目

嗜丝丝科

热丝膜

嗜热变形菌科

卡尔迪维尔加

火杆藻

热枝菌属

嗜热变形杆菌

乌尔卡尼萨塔

广古菌门

古球菌

古球菌目

古球菌科

古球菌属

铁球属

地球菌属

盐细菌

盐杆菌目

盐杆菌科

哈拉达塔斯

盐碱球菌属

齿孔

盐杆菌属

盐杆菌

盐形目

盐球菌属

盐藻属

盐几何学

盐微生物

盐猪

盐沼属

晕方

嗜盐杆菌属

盐藻属

晕单纯体

盐藻属

盐渍藻

卤化疫苗

纳特里尔巴

纳特里马

嗜盐杆菌

嗜盐球菌属

纳特罗莫莫比乌斯

碱单胞菌属

红钠

甲烷细菌

甲烷杆菌目

甲烷杆菌科

甲烷杆菌

甲烷短杆菌属

甲烷球菌属

嗜热甲烷杆菌

甲烷菌科

甲烷嗜热菌

甲烷球菌

甲烷球菌目

产甲烷球菌科

甲烷球菌属

甲烷托菌属

甲烷球菌科

甲烷球菌属

甲烷热球菌属

甲烷微生物

甲烷微生物目

甲烷微球科

甲烷小球

甲烷微生物科

甲烷胞菌属

甲烷菌属

产甲烷菌属

甲醇菌

甲烷微生物

甲烷菌

甲烷螺菌科

甲烷螺菌属

甲烷吡啶

甲烷吡咯目

甲烷火炬科

甲烷梨属

热球菌

热球菌目

热球菌科

古球菌属

火球菌属

热球菌属

热原体

热原体目

铁原体科(注:正确形式应为铁原体科)

铁原体

胡须科

嗜苦霉属

热原体科

热原体

可疑物种的分类

甲烷微积分

甲醇亚纲

甲烷八叠球菌目

甲烷菊科

甲烷菌门

甲烷丝菌

甲烷八叠球菌科

卤甲烷球菌属

甲烷微球菌属

甲烷球菌

甲烷卤菌

嗜甲烷嗜盐菌

甲醇菌属

食甲烷甲基菌

甲烷龙属

甲烷八叠球菌

甲基球菌科

甲铁球菌属

主题未定

热裸单胞菌属

古菌门

这类细菌的存在只能利用荧光原位杂交技术来证实,实验室中还存在未培养的微生物(VBNC,存活但不可培养的微生物)。

红古菌属

纳古菌门

2005年,德国科学家发现了Nanoarchaeum equalans,这是北冰洋海底最古老、最简单、最小的寄生古菌。它的大小只有大肠杆菌(与天花病毒大小相同)的160分之一。相当),有500万个碱基(比最小的支原体少8万个)。

纳米古菌

奇古菌门

这种细菌是最新发现的极端物种。

塞纳菌目

锥藻科

塞纳古菌属

亚硝基焦谷目

亚硝科

亚硝基火龙属

亚硝基草目

亚硝草科

亚硝草属

发现广播

编辑

“古细菌”的概念是由Carl Voss和George Fox于1977年提出的,因为它们在16SrRNA系统发育树上与其他原核生物存在差异。这两类原核生物最初被分为两个界或亚界:古细菌和真细菌。沃斯认为它们是两种根本不同的生物体,因此他将它们重新命名为古细菌和细菌。它们与真核生物一起构成了生物体的三域系统。

如果把地球约46亿年的年龄比作一年的话,那么古菌早在3月20日就出现了,而人类在12月31日才诞生。它们大多生长在极端环境中,比如温泉、高压海底陨石坑、盐湖等

对古细菌的兴趣并不是从 20 世纪 70 年代开始的。事实上,在我们的星球上,古细菌代表了生命的极限,并定义了生物圈的边界。例如,一种名为 Pyrodictium 的古细菌可以在高达 113°C 的温度下生长。这是迄今为止发现的最高的生物生长温度。近年来,利用分子生物学方法,人们发现古菌也广泛分布于各种自然环境中,古菌生活在土壤、海水、沼泽中。

可在实验室培养的古菌主要包括三类:产甲烷菌、极端嗜热菌和极端嗜盐菌。产甲烷菌生活在富含有机物且严格厌氧的环境中,如沼泽、稻田、反刍动物的反刍胃等。它们参与地球上的碳循环并负责甲烷的生物合成;极端嗜盐细菌生活在盐湖、盐田和盐制品的表面,可以在盐饱和的环境中生长,但在盐浓度低于10%时不能生长;极温菌通常分布在含有硫或硫化物的陆地或水体地质热点地区,如含硫温泉、泥沼、海底热溢流口等,大多数极温菌是严格厌氧的,在获取能量时完成硫的转化。

尽管它们的生活习性有很大不同,但不同类群的古细菌具有共同的细胞学和生化特征,这使它们有别于其他生物。例如,古细菌细胞膜含有由支链烃链和通过醚键连接的D型磷酸甘油组成的脂质,而细菌和真核细胞膜含有非支链脂肪酸和L型磷酸甘油和通过酯键连接的脂质。细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,而古细菌细胞壁不含肽聚糖。

有趣的是,虽然与细菌类似,但古菌染色体DNA是一个封闭的圆圈,基因也被组织成操纵子(操纵子是原核生物中基因表达和调控的基本结构单位。与生物活性相关的基因往往以以下形式构造:操纵子(形式协调基因表达的开启和关闭),但在DNA复制、转录、翻译等方面,古细菌具有明显的真核特征:它们使用非甲酰化。甲硫氨酰tRNA作为起始tRNA,启动子、转录因子、DNA聚合酶、RNA聚合酶等与真核生物相似。

比较生物化学研究结果表明,古菌和细菌有本质的区别,这种区别与它们系统发育关系的异化是一致的。

两种理论播出

编辑

地球上有多少种生命形式?亚里士多德创立生物学时,利用二分法将生物分为动物和植物。显微镜的诞生让人们发现了肉眼看不见的细菌。细菌与动植物细胞结构最根本的区别在于,动植物细胞内有细胞核,主要储存遗传物质DNA,而细菌没有细胞核,DNA游离在细胞质中。由于动物与植物之间的差异小于它们与细菌之间的差异,E.查顿于1937年提出了生物界新的二分法则,即生物体分为有细胞核的真核生物和无细胞核的原核生物。动物和植物是真核生物,而细菌是原核生物。

1859年达尔文发表《物种起源》后,生物学家开始建立基于进化关系而不是表型相似性的分类系统,即所谓的系统发育分类系统。但由于化石记录的缺乏,这种分类方法长期以来未能有效地应用于原核生物的分类。 20世纪70年代,随着分子生物学的发展,Wuss终于在这一领域取得了重大突破。

在漫长的进化过程中,每个生物细胞内的信息分子(核酸和蛋白质)的序列都在不断地发生突变。许多信息分子序列变化的产生在时间上是随机的,进化速率相对恒定,即具有时钟特性。因此,物种之间的遗传关系可以通过它们所共有的具有时钟特征的基因或其产物(如蛋白质)的序列差异来定量描述。这些基因或其产物成为记录生物进化过程的分子计时器。显然,这种记录生物系统发展的分子计时器应该广泛分布在所有生物体内。基于这样的考虑,Wuss选择了一种叫做小亚基核糖体核酸(SSU rRNA)的分子作为分子计时器。该分子是核糖体的组成部分,核糖体是细胞内蛋白质合成机器,是几乎所有生物生命的重要方面。因此,使用SSU rRNA分子作为分子计时器是合适的。

在比较了不同原核生物和真核生物的SSU rRNA序列的相似性后,Wuss发现原本被认为是细菌的甲烷球菌代表了一种不同于真核生物和细菌的生命形式。考虑到甲烷球菌所处的环境可能与生命出现时地球上的自然环境相似,乌斯将这些生物体称为古菌。据此,Wus于1977年提出生物体可分为三大类,即真核生物、真细菌和古细菌。基于SSU rRNA分析结果的泛系统发育(进化)树由此诞生。

进一步的研究表明,进化树上的第一个分支产生了真细菌分支和古细菌/真核生物分支,古细菌和真核生物分支随后出现。换句话说,古细菌比真细菌更接近真核生物。

据此,乌斯于1990年提出了三域分类理论:将生物体分为真核生物、真细菌和古细菌三个域,域被定义为高于界的分类单位。为了强调古细菌和真细菌之间的区别,Wuss 将古细菌重新命名为古细菌。真细菌被重新命名为细菌。三域理论赋予古细菌与真核生物和细菌相同的分类地位。

吴斯的三域理论自提出以来就遭到了一些人,特别是微生物学领域之外的人的反对。反对者坚持认为原核生物和真核生物的区别是生物界最基本、最进化的分类规则;与具有丰富表型多样性的真核生物相比,古细菌和细菌之间的差异远没有必要那么显着。二分法规则变化的程度。但在詹氏甲烷球菌基因组序列完成之前的近20年里,利用多种分子计时器进行的系统发育研究一再证明古细菌是一种独特的生命形式。

三界论广播

编辑

尽管对古菌有上述认识,但当人们第一次遇到詹诺甲烷球菌的完整基因组序列时,仍然感到惊讶。詹氏甲烷球菌共有 1,738 个基因,其中 56% 是以前从未见过的。相比之下,之前测序的流感嗜血杆菌和生殖支原体基因组中只有约 20% 是未知的。于是人们终于在基因组水平上认识到古菌是一种全新的生命形式。

更有趣的是,詹氏甲烷球菌基因组中 44% 的基因(其功能或多或少为人所知)似乎勾勒出了古细菌与其他两类生物之间的进化关系:古细菌在能量产生和细胞分裂中发挥作用。 、代谢等方面与细菌相似,而转录、翻译和复制与真核生物相似。也就是说,一种生活在海底热溢流中、有着怪异习性的微生物,在遗传信息传递方面,实际上拥有与人类(而不是人类消化道中的细菌)相似的基因!许多人在赞叹生命奇妙的同时,开始为三界论的最终确立而欢呼。当美国《科学》杂志1996年将詹氏甲烷球菌基因组测序列为重大科学突破之一时,宣称这一成就几乎结束了围绕三域理论的争论。

新挑战报告

编辑

就在有关古菌的悬念似乎即将消失的时候,随之而来的新发现又让人们陷入了困惑。各种类型的完整微生物基因组序列相继出现在数据库中,人们只需点击鼠标即可查阅。在已发表的18个基因组序列中,古菌占了4个。使用更灵敏的方法分析这些基因组,包括M. jannaschii基因组,得出了令人惊讶的结果:M. jannaschii基因组中只有30%的基因编码未知功能(而不是超过先前估计的一半)。 ,类似于细菌基因组。古细菌的神秘性和独特性因此大大降低。

更不利于三域理论的是,詹氏甲烷球菌的功能可推测的基因产物(蛋白质)中,44%具有细菌蛋白质特征,只有13%类似真核蛋白质。类似的情况也发生在另一种古细菌——嗜热甲烷杆菌的基因组中。因此,从基因组比对数量来看,古细菌和细菌之间的差异远小于古细菌和真核生物之间的差异,这不足以说服三域理论的反对者。

更难以理解的是,使用同一生物体中的不同基因对物种进行系统发育定位往往会产生不同的结果。最近,一种可以在接近沸点的温度下生长的细菌(Aquifex aeolicus)的基因组序列被确定。对该细菌多个基因的系统发育研究表明,如果用参与细胞分裂调节的蛋白质FtsY作为分子计时器,该细菌与位于细菌分支的土壤细菌枯草芽孢杆菌密切相关。伍斯特进化树。芽孢杆菌;如果基于参与色氨酸合成的酶,则该细菌应属于古细菌;并且当比较这种细菌和其他生物之间合成胞苷三磷酸(DNA的基本结构单位之一)的酶时,发现古细菌不再形成一个独立的群体。不同的基因似乎讲述着不同的进化故事。那么,古细菌还能是一种独特的、统一的生命形式吗?

真核生物酿酒酵母基因组序列完成后,三域理论遇到了更大的危机。在酵母核基因中,与细菌相关的基因是与古细菌相关的基因的两倍。有人还分析了存在于所有三种生命形式中的 34 个蛋白质家族,发现其中 17 个家族源自细菌,只有 8 个家族表现出古细菌和真核生物之间的亲缘关系。

如果Wuss的进化树是正确的,古细菌和真核生物在进化过程中的分歧晚于它们和细菌的分歧,那么我们如何解释上述结果呢?

根据细胞进化研究中流行的内共生假说,真核细胞器(线粒体、叶绿体)的产生源于进化早期细菌与原真核生物之间建立的内共生关系。在这种关系中,真核细胞提供稳定的微环境,内共生体(细菌)提供能量。随着时间的推移,内共生体进化成细胞器。真核细胞核中的一些细菌来源的基因可能来自线粒体,这些少数基因通常编码被运回线粒体的蛋白质分子。然而,现在发现许多细菌来源的核基因编码在细胞质而不是线粒体中发挥作用的蛋白质。那么这些基因从哪里来呢?显然,内共生假说已不足以拯救沃斯进化树。

不过,吴氏进化树不会轻易倒下,目前还有很多假说支持。最近,提出了新版本的“水平基因转移”假说。根据这一假设,基因组的杂合组成是进化过程中不同谱系之间基因转移的结果。一种生物体可以通过包括摄入在内的方法从另一种可能是远亲的生物体获取基因。伍斯推测,在考古生物进化成细菌、古细菌和真核生物三大谱系之前,它们生活在可以相互交换基因的“公社”中。来自这个“史前公社”的生物体可能获得了不同的遗传遗产。这一切都使得进化树很难有清晰的分支。然而,Wuss 认为,基于 SSUrRNA 的进化树总体上是正确的,并且存在三种生命形式。

继续辩论

编辑

三年前詹氏甲烷球菌基因组序列的发表似乎预示着一场持续了20多年的关于地球上有多少种生命形式的争论的结束。古细菌似乎被认为是第三种生命形式。现在,仅仅三年后,即使是最乐观的人也无法预测这棵树的命运。在这场持续不断的争论中,尽管古菌的分类地位受到质疑,但古菌作为一种生命形式的独特性仍然得到不同程度的肯定。

世界范围内对古菌的研究正在升温,不仅因为古菌比其他两类生物蕴藏着更多未知的生物过程和功能,以及有助于阐明生物进化规律的线索,还因为古菌有着不可估量的前景用于生物技术的发展。古细菌一次又一次地给人们带来惊喜,可以肯定的是,这一独特的生物群将在未来的岁月里继续向人们揭示生命的无尽奥秘。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.bjkytsjk.com/html/tiyuwenda/19358.html