据《收获纪事》目录显示,停刊前最后入选的作品是金敬迈1965年第4期的小说《欧阳海之歌》。欧阳海是当时著名的英雄战士。时代。为了保护铁路安全,他牺牲了自己年轻的生命,将一匹受惊的战马从车轮下推出。共和国成立期间,涌现出无数英雄人物。他们中的大多数人都有一个贫穷和屈辱的童年。社会变革向他们展示了新的未来。他们从奴隶和仆人的命运突然变成了世界的主人。于是他们放弃了自私,走向了世界。广阔的人类理想。写英雄传也是那个时代普遍的文学愿望,而《欧阳海之歌》则与以往不同。无论描写乡村还是军队,都充满了生活气息,让人物摆脱了观念的束缚,获得了个性。这种常识并没有减损崇高的理念,而是升华了人性。这是一个升华的时代。从某种意义上来说,它特别符合文学的特性。文学总是关心生活应该是什么样子,而不是生活是什么。将海明威评价为“迷失的一代”的是上世纪初的美国作家格特鲁德·斯坦因。从此成为一个统称,专指二战后失去生命价值的虚无主义。她的名言是:“个人主义是人性,共产主义是人的精神。”文学不就是探索精神的深度和广度吗?

进一步追溯到年代之初,在1957年的创刊号上,出版了老舍先生的戏剧《茶馆》。开头的这一章还有另外一层含义。茶馆经历了清末民初,再到日本侵占北京。国运衰落,人事变动。最后一幕,三位老人为自己举行葬礼,纸钱撒满天。这真是……一个古老文明的葬礼。这个文明太悠久、太博大精深、太精致,难免会吃到精致,变得过于成熟,所以盛而衰。我想老舍先生和《收获》的创始人巴金先生是真诚地迎接新时代的到来。他们生活在瞬息万变的社会中,比任何人都更了解这个前所未有的世界的原始本质,简单、粗暴、生硬,但却充满生机。他们宁愿压抑自己,约束自己的性格,克服自己的热情,学习新的文学,把希望寄托在未来乌托邦的诞生上。事实上,希望确实是闪耀的,无论是郭沫若、李劼人、周而复、柳青、周立波等成熟作家,还是青年作家浩然、金敬迈,他们都在为建设社会主义文学而努力。单从这一期的章节名称,我们就可以看到美好的未来:《上海的早晨》、《野火春风斗古城》、《创业史》、《春暖花开》、《山川巨变》然而,世事难料,热烈的歌声在寒冷中黯然结束。

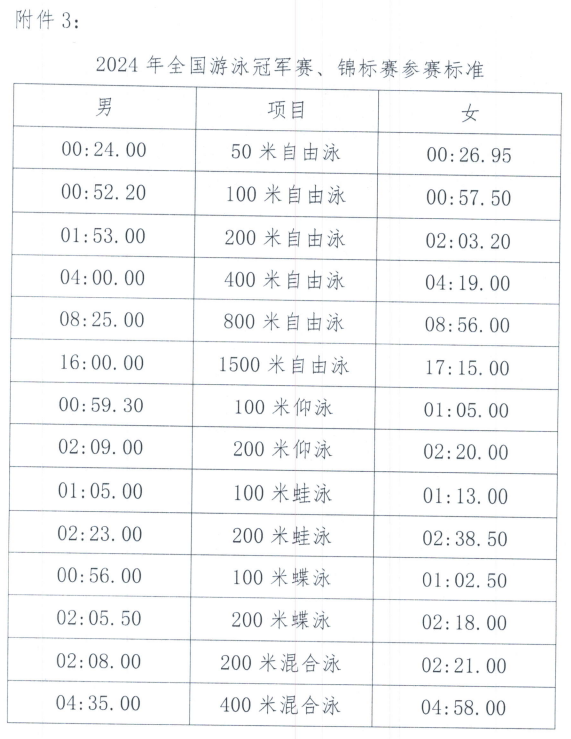

《收获》第一期内容

经过十二年零六个月的沉寂,载入史册的第一篇文章来自1979年复刊的第二期,出自魏熙的中篇小说《大墙下的红玉兰》。在激烈的历史批判中,《收获》拉开了新时代的帷幕。这个文学时代的繁荣怎么形容都不为过。压抑已久的思想、感受、经历、创作才华,在这一刻爆发出来,气势势不可挡。文学批评是一种通过破坏而建构、通过取消而收获果实的神奇力量。从政治社会意识形态,到人生价值观,到文明回顾,到文学观念和叙事形式,一步步耕耘,一步步耕耘。步升花又是另一个新天地。然而,这种新鲜感并不是那么新鲜。在以前的“新”中,个人作为文学牺牲品而被牺牲。借用斯坦因的话说,他们试图将人性提升为人的精神。然而却事与愿违,陷入了巨大的虚无之中。于是,在这个“新”中,失语个体一起说话,瞬间就响起了一片轰鸣声。

《收获》1979年第1期

人性可能是 20 世纪 80 年代最常用和最热烈讨论的概念。经历了那个无私的时代之后,“人性”就具有了革命性的意义。中国虽然有自己的叙事传统,但我们的现代小说可能更多地源于“五四”新文化运动,与西方启蒙思想密切相关。此时此刻,欧洲文艺复兴以来的人文主义、理性主义、现代主义,以及数百年的思潮,丰富和丰富了我们的人性观念。笔者认为,这一时期中国当代文学中的人性论,远远超出了字面意义。就像生产关系影响生产力一样,词汇量已经不够了,没有时间产生新的词汇,于是词汇的存储无限膨胀,体积不断增大。生长激素的作用不断加剧,仅靠西方思想的滋养已经不够了。新的资源需要开发,所以我带着拉美文学的爆发,回到祖国,追溯时间和文明的源头。我想这也算是寻根文学产生的原因之一。我们五千年的历史是那么熟悉,再熟悉不过了。老北京的茶馆里,前朝残余用鬼钱送走的文明,突然在宫外被发现,有了更广泛的民间。当它闲置时,熟土又变成生土。它将得到滋养,并将不复存在。土壤非常肥沃!在年代选择上,张承志发表于1985年第6期的中篇小说《黄泥屋》被普遍认为是这一文学浪潮的代表。在完成了知青文学的使命之后,这一代作家继续充当了寻根运动的先锋队。然而,当我翻阅编年史的目录时,我有了新的发现。在《黄泥小屋》之前,邓友梅1984年第一期出现的《烟壶》,再之前,1983年陆文夫的《美食家》,他不是早就开始重新想象旧文明了!先驱者更有可能是他们。轰轰烈烈的号角声下,已经有先行者静静地走在小路上。

我们经常怀念 20 世纪 80 年代。 《黄泥小屋》的作者张承志是这样描述的:开明的文化官员,编辑是我们的老师,严选出版出版,既坚持标准,又鼓励实验,同行——同侪 我们之间有合法的竞争,有前辈——是的,前辈,供我们继承,也供我们背叛。 90年代初期,在一次颁奖典礼上,作品《男人的一半是女人》收录在1984年第五期编年史中的张贤亮走到我们面前对我说:据说你们《叔叔的故事》里的“叔叔”就是我,那么我告诉你,我并不像“叔叔”那么弱,而且你还不知道我有多强大!他的话语中带着一丝恐吓之意,让人又惊又怒。但现在想来,那一幕确实是有象征意义的。它象征着什么?高级的!前辈只是想让你感到害怕和愤怒,然后尝试反抗。这次抵抗非常艰难,根本没有胜算。您可能无法赢得平局。我们很幸运有坚强的前辈!

许多事情同时发生。被掩盖的历史不断被揭露。 1980年第一期,张一弓的《囚犯李同忠的故事》。细细回望,小说中所描述的事件镶嵌在《创业史》和《阳光灿烂的日子》两个时期之中,汹涌乡村建设景象下的阴郁景象若隐若现,令人心惊胆战。历史批判越来越深入,而不仅仅是简单的愤怒。同年出版的还有《墙下红玉兰》,还有冯骥才的《啊! 》。这个“啊”声独特,感叹号表现出惊愕的表情,于是悲剧就预示着荒诞喜剧。后来,1981年第三期,王蒙的《斑驳的色彩》用抒情的风格重新认识了被否定的历史中具体生命的价值。我认为其意义是不可估量的。它让个体超越集体的政治处境,领悟存在本质的美学,从而改变自己的命运。让我们回到1980年第一期,陈容的著名小说《中年》。在我看来,这段文字有双重含义。小说中的医生夫妇过着衣食住行的琐碎生活,但我们却很难忽视“医生”这一职业中的救赎隐喻。我不认为这是作者对人物的无心选择。如果是无意的也没关系。其实他们是医生,治病救人就是他们的工作。在一个充满浪费、需要振兴的人类社会,生活、事业、养育孩子都充满了身心问题。我们必须用自己的努力来弥补,最后心力交瘁。即使我们放弃隐喻并回到小说中描述的故事的表面,革命也可能发生。对日常国家政治意识形态的解构可能更接近问题的核心。现实主义逐渐摆脱社会批判的束缚,走向更广阔的空间。随后,1982年第二期,张杰的《方舟》揭露了以男性为中心的阶级社会的真面目。这一代被称为“右派作家”的作家,并不完全有“右派”的经历,但他们都是人格独立、敢于怀疑的人。从这一点来看,称他们为“右派”并没有错。他们真的很锋利。总是他们一层层冲破坚硬的土壤,开垦新的田地,种植新的天地。路遥的《人生》接踵而至,高加林其实是《创业史》中的梁胜保、《阳光灿烂的日子》中的肖长春、囚犯李同忠。他们都是传统农村的挑战者,但接受的教育来源不同,不是在土改革命和开阔视野的军旅生涯,而是在现代学校。于是,这位乡村英雄染上了小资产阶级的忧郁。与他的前任不同,他的斗争充满了个人主义的利己主义。这种全新的农民人格应该说是五四运动知识分子开拓人民智慧、觉醒人民自觉的思想成果。半个世纪后,它终于在新时期文学的历史批评中诞生了。

路遥的《人生》刊登于1982年《收获》第3期

同时,小说的叙事模式破旧立新,气势极高。 1986年第五期,马远的小说《小说》亮出了小说的王牌,暴露了小说以现实为前提的假设。行动和口号有些直白,但明显具有颠覆性。决心,似乎一旦说出来,就会毫不犹豫地再做一次。光看标题就知道会发生什么:《信使的信》、《失落的船》、《谜语的几种猜法》……这就是所谓的“前卫”。新时期文学史上的“近卫文学”。在信息流通的今天,与我们学习的西方现代主义相比,无论是背景还是实践方式,都可能存在很多疑虑,甚至是对我们刚刚回归的经典现实主义的不尊重。到,在一定程度上。它破坏了渐进的自然过程,导致基因突变,并产生成熟的果实。但我们不是已经关闭太久了吗?一旦开启,又如何能够阻挡来自四面八方的风浪,又如何能够阻挡天地开化的契机!我原以为先锋文学带来了一股野蛮的力量,将迄今为止已经明确区分和目的的文学潮流冲出了大坝,分散了它的力量;许多年后,我似乎隐约意识到,正是这种崩溃,打破了每一个动作的思想。在一起,或者换句话说,混合在一起,你中有我,我中有你。再次,文学是通过破坏来实现创造的。即使被取消,一旦进入小说,它也会再次存在。它甚至比真实的历史更加确定,因为它脱离了时间的流逝,承载在另一个坚硬的载体上。想象的记忆。

现在回想起来,那些日子简直是令人眼花缭乱。我试图按照因果关系将事情一件一件地排序,而编年史显然就是为了达到这个目的而做出的努力。但依然难免交替、交错,仿佛能量瞬间爆发,再也无法准确地融入到某种概念之中。 1988年第二期叶昭言的《枣树记》,次年苏童的《妻妾成群》,无论是题材还是文笔都超出了新时代文学的主流,但更接近早期、更边缘化的中华民国。小说。五四运动所继承的新文学理论很难命名。似乎无法解释它的起源,因此也无法推测它预示着什么趋势。然而,它们的陌生感和新鲜感却始终萦绕在眼前,不容忽视。在这种令人兴奋的困境中,八十年代结束了。

我认为下一代人会继续并发展上一代人末期的无名状态。王朔登上舞台,有人贴上“痞子文学”的标签;但李晓的《叔叔阿姨叔叔和我》消除了笑话中的痛苦,恢复了严肃性;在《老丹是树》中,千百年不变的乡村已经变形,严肃性再次崩溃;余华的到来,将荒诞带回到了真实的戏剧中,却将其推向了遥远的未来世界末日。奇怪的是,《活着》《动物凶猛》中的流浪歌手似乎出自《动物凶猛》;然后是《接近无限透明》,几乎没有任何准备,世界就进入了抽象,之前的所有具体性都演变成了自然法则……你无法说出事物的连贯性,完全被打破。复杂的表面之下,一定隐藏着某种蕴藏着更为严密逻辑的底层关系。李锐、莫言、尤凤伟,这些寻根运动的领袖才刚刚出现在编年史中,但已经是新的出场了。池莉和韩东被短暂称为“新现实主义者”。我猜他们这样做有点被迫,可能是想总结他们描绘的市场图景。公民生活可以说是五四以来文学的一大尴尬,或者成为新感觉派的颓废景象,或者成为左翼作家批判的对象。这时,就体现了生命的价值。 “新感觉”三个字还不足以定论。更重要的是,写作已经超越了任何范畴,作家们不愿驯服概念的划分,不断变化。比如阎连科、迟子健、毕飞宇,你觉得他们属于谁呢?这个概念被积极修正和扩展,时不时地加入东西、北村、李耳……它仍然无法概括长期以来的文学现象,所以“新现实主义”也半途而废。这一幕让我想起了作家阿城的一本小说的标题:浪漫无处不在!

从年代目录来看,无论是作品还是作者都处于密集状态。不再有占主导地位的人物和事件,取而代之的是到处都有叛乱。噪音之下,能量也被驱散。汹涌的势头逐渐平息,激情和才华均匀分布。但从另一个角度来看,这或许就是文学的常态。不再出现过度压制后的井喷;不再以一代或几代的压缩来换取另一代的扩张;封闭后不再有泥沙下沉,但根据万物生长的规律,会有季节的更替,春天。秋季播种收获,丰收丰收。自然的运行有其自身的循环,有起有落。就像寻根运动提出的文化概念一样,如今已经广泛传播,成为各种名词的后缀,并进一步演变为推动外交战略的“中国学”。 20世纪80年代的人性观源于自利、私欲、感性意识形态,陷入道德虚无,等待着新一代愤怒的年轻人奋起反抗。分散的能量在黑暗中聚集,理解正在酝酿。即使在那段禁闭期间,思想也没有停止运转,现在也不会休息。他们只是需要时间。从人类历史的长度来看,十年、二十年、甚至六十年,离我们都不算太远。难免会有盲点。如果我们再等十年、二十年、六十年,也许我们就能找到线索。历史中的小说是循环发展的,这也是小说中的历史。这不是忠诚,而是真诚。我是、我看到、我思考,然后我写作。 《收获》编年史通过他自己的经历记录了这些事情。

上海,2013 年 4 月 10 日

本文原本是《收获》55周年纪念文集的序言,收录在最近出版的《史诗中的泄露》一书中。本论文经出版社授权出版。

《史诗中的泄露》,王安忆着,上海文化出版社,2024年7月版

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.bjkytsjk.com/html/tiyuwenda/18568.html